我が家は不妊治療で子どもを授かりましたが、治療を始めたのは結婚してから4年目になった時でした。結婚当初から子どもは欲しかったものの、本格的に治療を始める事について1歩を踏み出せなかった理由の1つが「高額な治療費」でした。

2019年当時、不妊治療はまだ保険適用外で、すべて自費負担。最も気軽に始められるはずの”タイミング法”ですら、経済的な負担を感じていました。

そんな時、2022年4月から不妊治療の保険適用が開始された事で「今なら始められるかもしれない」と思い本格的な治療に踏み出しました。

不妊治療を考えている方の中には、当時の私たちと同じように、経済的な不安から治療を躊躇している方もいるかもしれません。この記事を通じて、私たちの経験が少しでも参考になれば嬉しいです。

保険で受けられる不妊治療とは?

2022年4月から体外受精を含む不妊治療が保険適用になっています(詳細はこちら)!

これまで治療費の負担が大きく、なかなか踏み出せなかった体外受精などの高度生殖医療も、保険適用の拡大により、より多くの方が前向きに検討できるようになったと思います。私自身も、その制度をきっかけに治療を始めた一人です。

しかし、実際に治療を受けてみると、保険適用の範囲だけでは対応できないケースも多いことを実感しました。例えば、保険適用外の検査や追加治療 も多く、必要かどうかの判断が難しいため、予想以上に出費が増えることも。また、本来利用できるはずの制度を知らずに、結果的に活用できなかったという場面もありました。

そこで、私の1年間の治療経験もとに、実際にかかった費用や活用した制度についてご紹介します!

保険適用をきっかけに年齢も加味して体外受精からスタート

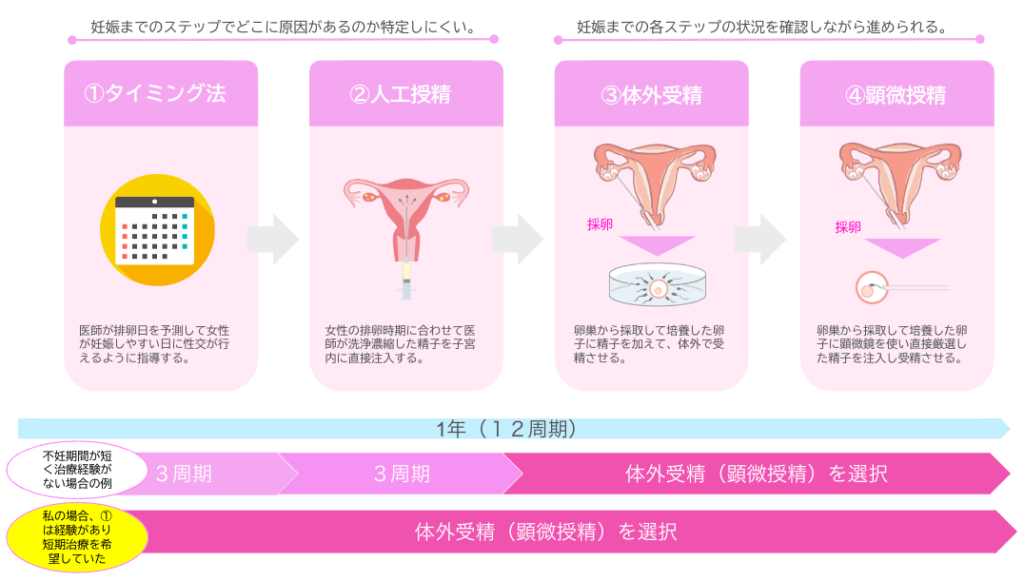

まず治療費は、選択する治療方法により全体で必要となる費用感も異なります。こちらのブログでも書いた通り「不妊期間が短く治療経験がない場合」の一般的なステップや治療費負担が少ない順番は、①〜④となり、右(④)にいくにつれ高度な治療が必要になってきます。私は2022年の時点で過去にタイミング法の経験がありましたので、妊娠へのステップとなる不妊リスクを回避でき原因特定がしやすい体外受精を初めから希望しました。実際の治療開始時のスケジュールは以下です。

体外受精の治療スケジュールと費用感

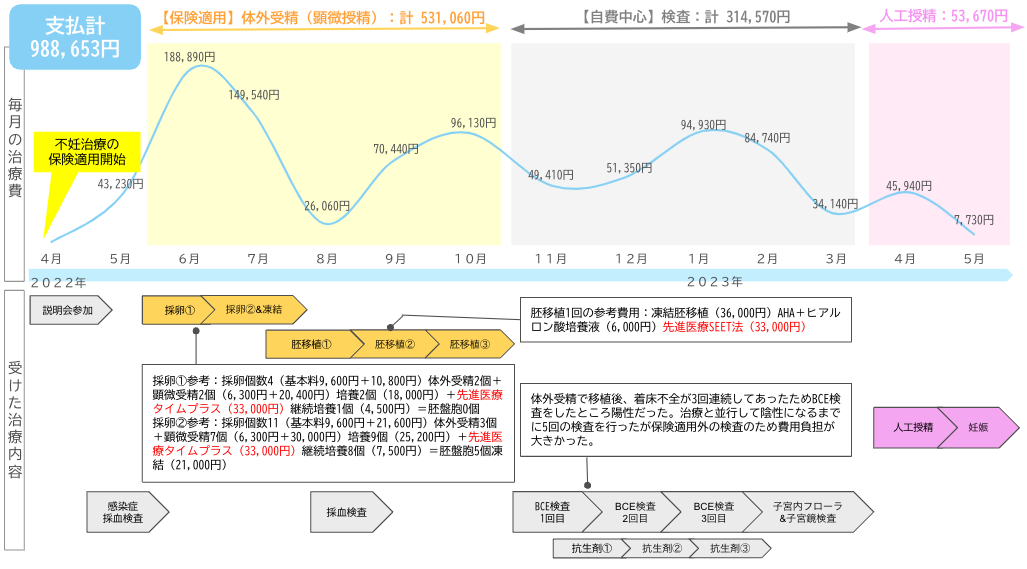

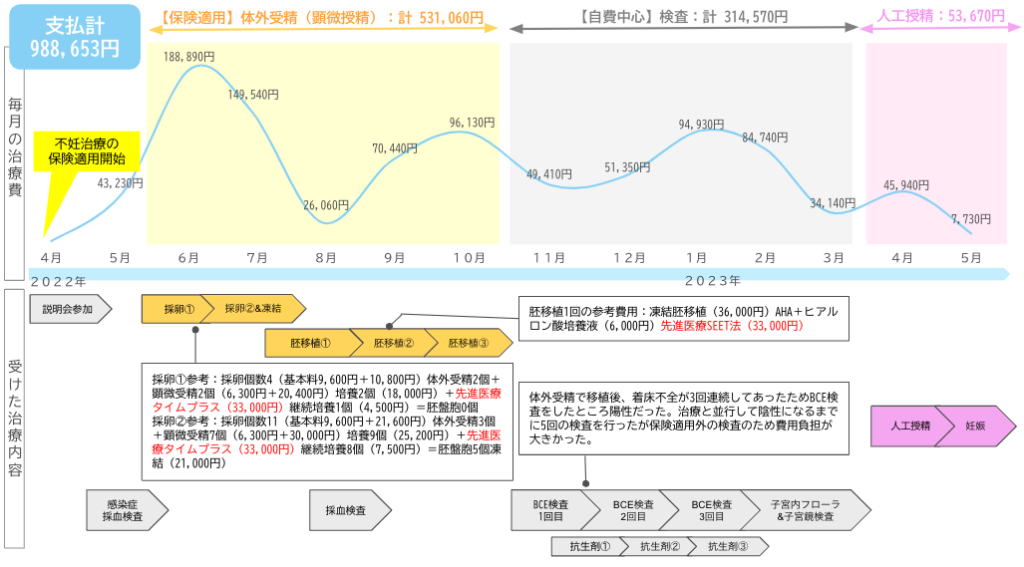

私は2022年4月に治療をするクリニックを決めて、5月から本格的に治療をスタートしました。その後、約1年間で妊娠しましたが支払った費用は保険治療・自費診療合わせて合計 988,653 円(助成金等により後から申請して戻ってきた費用もあるので最終的な支払額は後ほど記載します)、通院のための毎月の平均支払額は 77,900 円でした。まず治療内容は体外受精のための採卵から始まりましたが初回は採取した卵子の中で移植できる胚盤胞がなく採卵は2回行いました。その後、移植できる胚盤胞が5つできそれを3ヶ月間、毎月妊娠しやすい時期に合わせて移植しましたが全て妊娠には至りませんでした。

体外受精は、一部先進医療を除き保険適用の場合は以下のように基準があり費用が決定します。

- 採卵

- 採卵基本料 9,600円

- 卵子1個 7,200円

- 卵子2〜5個 10,800円

- 卵子6〜9個 16,500円

- 卵子10個以上 21,600円

- 採卵基本料 9,600円

- 受精

- 体外受精

- 個数に関わらず 12,600円

- 顕微授精も行った場合は 6,300円

- 顕微授精

- 1個 14,400円

- 2〜5個 20,400円

- 6〜9個 30,000円

- 10個以上 38,400円

- その他状況により加算あり

- 体外受精

上記は例ですが、他にも基準価格の詳細はこちら(保険治療価格はどこも一緒なので分かりやすくまとまっていた亀田メディカルクリニックさんの資料を掲載させていただいてます)から確認できます。

体外受精にかかる費用は、採卵・培養・移植の回数 によって変動しますが、私のケースをこの基準価格に当てはめると、総額は 531,060 円 でした。ただし、この金額には初回治療前の検査費用や一部先進医療(自費) も含まれています。また、採卵や移植の回数によっては、費用が 20〜30万円程度 で済むケースもあります。さらに、高額療養費制度や先進医療に関する助成金の申請を活用することで、実際の自己負担額はさらに抑えられます。

私の場合、助成金や制度を活用した結果、332,395円が戻ってきたため、最終的に体外受精にかかった自己負担額は 198,665 円でした。

費用の面で不安を感じている方も多いかと思いますが、保険適用の詳細や助成金の活用を知ることで、負担を軽減できる可能性があります。ぜひ、ご自身の状況に合わせて、制度を上手に活用してください!

自費検査により、不妊の原因を発見

その後、着床不全の可能性 があるとのことで、BCE検査(子宮内膜炎の検査) を受けたところ、陽性反応が出ました。そのため、陰性になるまで抗生剤による治療を行い、無事に陰性が確認されました。また、過去の治療結果を振り返っても、それ以外に大きな問題は見当たらなかったため、一度人工授精を試してみることに。すると、1回目で妊娠 することができました。

ちなみに、BCE検査では具体的な陽性の原因を特定することはできません。しかし、子宮内フローラ検査を併用することで、子宮内の細菌環境を把握し、着床しやすい状態かどうかを予測できる そうです。私も最終的に 子宮内フローラ検査で問題がないことを確認してから、人工授精に移行しました。

この経験から、不妊治療では 検査結果だけでなく、次のステップをどう選択するかが重要だと実感しました。

正直、「初めからこの検査を受けていれば…」 と思う気持ちもありました。ですが、BCE検査などの自費検査は1回あたり4〜5万円前後 かかるため、まだ原因の可能性が低い段階で踏み切るには勇気が必要です。

私は、体外受精を通じて各ステップごとに不妊要因を消去し、可能性が高いものから順に対処していくことで納得しながら治療を進められたこともあり、上記のスケジュールで治療を受けました。

※ BCE検査は子宮内の細胞を採取するため、痛みを伴う検査です。私にとっては、この検査が一番つらく、費用も保険や助成の対象外のため、検査費用と抗生剤治療だけで計 314,570 円と結果的に最も大きな負担を感じました。

最終的に支払った費用と利用した制度

冒頭で治療費の合計は 988,653 円とご紹介しましたが、これは治療途中(7月)から医療費が高額になった時に利用できる限度額適用認定証を使用して窓口で支払いをした金額の合計となります。

- 利用した制度と返金額

上記の 返金額を合計すると、最終的な自己負担額は 656,258 円です。それでも決して安くありませんが、同じ治療をもし保険適用前に同じ治療を受けていた場合、約1,800,000円前後かかっており、当時の助成金を活用しても最低130万前後は必要になっていたと思います。私が通っていたクリニックは 比較的費用が高い方だったため、その点も考慮すると 65万円で済んだのは助かったというのが正直な感想です。

私は高齢出産に該当する年齢になっていたので費用より時間や確率を優先しましたが、まだ若い方はゆっくり負担の少ないところから進めていけば費用もそんなにかからず結果が出る事も多いと思うので、1つの参考としてご覧いただけたらと思います。